盲乳

《お伺い》盲乳というのはどういうもので御座いましょうか。

《御垂示》よく言いますね。二つともないんですか。

《お伺い》左様で御座います。

《御垂示》それは、他の動物の生まれ変わりなんだ。哺乳動物でない、他の動物の生まれ変わりです。色々ありますよ。四つあるのもありますしね。

《お伺い》浄霊致しまして治るもので御座いましょうか。

《御垂示》之は浄霊じゃ駄目だね。そういうのはしょうがないから、人工で育てるよりしょうがないでしょう。子供があるんですか。

《お伺い》御座います。

《御垂示》牛乳か何かで育てるんだね。それはしょうがありませんよ。此次は普通の人間に生まれ変って来るんですね。

大黒様と恵比須様

《お伺い》大黒様と恵比須様は時所位はどちらが上で御座いましょうか。

《御垂示》大黒さんですよ。つまり大黒さんは男になり、恵比須さんは女になる。

《お伺い》二体ある場合にお誓は大黒様丈で。

《御垂示》お誓とは。

《お伺い》お参りの時に、大黒天神だけで。

《御垂示》いいでしょう。面倒臭いよ。

《お伺い》言わなくてもよろしいのでは御座いませんでしょうか。

《御垂示》言わなくてもいいですね。言っても悪くはないですがね。

跡継ぎ

《お伺い》長女は嫁に行ってもよろしいでしょうか。順序に反しないでしょうか。

《御垂示》行ってもいいですよ。順序にはずれないです。

《お伺い》本家の方は三代目になると男の子が出来ません。二代は男、三代目に女となっております。分家の方は男の子が御座います。原因が御座いますので。

《御垂示》それはありますよ。それは祖先が何か事情があって、そういう風にするんですね。そうすると霊界に行って、霊界で祖先が下の子孫に向って命令するんだ。斯うせよ、と。それも祖霊がそういう事になったのは事情があったんです。先祖にね。そうした方がいい。そうしなければならない、と何か事情があったんですね。それが男許り女許りじや駄目だが、そういう工合に両方いい工合にいくんだからいいでしょう。

それから、それに就て言うが、跡を継ぐのは長男でなくても、次男でも三男でも構わないですよ。従って女でもそうです。日本は長男が跡継ぎになったのは、戦国時代に大将が打死するでしょう。其場合に直ぐに大将の代わりを立てなければならない。それでなければ統一がつかないからね。日本はそういう――系統を立ててますからね。それで長男が一番年取っているから、それで長男が跡継ぎという伝統が出来ちゃったんです。だから跡を継ぐ場合は一向差支えない。よくありますよ。長男は家督を継ぐのが嫌だ。芸術家なんかにありますがね。俺は自由にしたい。俺は親の商売が嫌だといって、弟に継がせるのがありますがね。それを封建的の頭の人は、どうしても長男が継いで呉れなければ――とそういう映画が此間ありましたが、そういう事で悲劇がありますがね。馬鹿気たものですよ。家を継ぐのに適当した子供――そういうのに継がせればいいんですからね。まして女はそういう事は決して尚更差支えないんですからね。

稲荷

《お伺い》昭和六年に東南の方から物凄い音響が入り、釜の中に入れて女の人のお腰で包み。

《御垂示》音を入れたというのはどういう事です。

《お伺い》入ったと仮定したとの事でして、蓋を取るとガーッと鳴るそうで。

《御垂示》又、お腰で包むなんてね。何か他の布で包むというならいいが、何も腰巻で――とは少し変だね。

《お伺い》昭和八年にも同様の事があり、之も釜に入れお腰で包み神棚に上げておりました。光明如来様は御祀りさせて頂き、昨年十二月には大光明如来様を御祀りさせて戴きました。尚、其家には沢山の神様が祀ってありましたが、四ヵ月前に釜と一緒に御神前に置いてあります。

《御垂示》妙なものだね。

《お伺い》誰でも聞こえたのでは御座いませんので。

《御垂示》それはそうでしょうね。

《お伺い》音を腰巻で包むという謂でもあるのでは。

《御垂示》とにかく話がどうも変ですがね。光明如来様を御祀りしたのは。

《お伺い》光明如来様は一年半前で御座います。

《御垂示》其間色んな神様を以前の儘で。

《お伺い》八百万が沢山。

《御垂示》沢山はよく分った。其後は。

《お伺い》稲荷がありまして、おじいさんが外に祀る事を嫌がって居りましたが、四カ月前に夫婦喧嘩が絶えませんので、外に祀ったらと思い、おじいさんも許しましたので軒下に祀りますと、家の中も明るくなりました様で御座います。

《御垂示》それじゃ、それを御神前に置いて、四カ月前というのなら――一年位その儘にして置きなさい。一年以上経ったらお祀りして御礼を言って、そういう霊は故郷があるから元の御座にお帰り願いますと言って処分すればいいです。けれどもあんまりおじいさんが反対したら、しない方がいい。というのは、おじいさんが反対するというのは、其内の霊の何れかがおじいさんに憑って反対するんだから、光明如来様を御祀りしていると、段々そういった霊が改心するから、そうしたら一緒にしていいんだから、其点も心得て。

爪の変形

《お伺い》生後六カ月の者で御座いますが、右の親指の爪の先丈が押しつぶされた様な形で、先が角の様になっております。整形外科にいってレントゲンを写った処、爪の先丈が二股に別れており、今の内にと、角張った方をけずり、つけましたそうで御座います。之は浄霊で治るもので御座いましょうか。

《御垂示》それは治らない事はないだろうが、相当長くかかります。それは死ぬ時に割られたんですよ。切られたかしてね。それが治り切らない内に生まれ変って来たんです。それは切ったらいいでしょう。

《お伺い》あとを御浄霊で。

《御垂示》そうです。浄霊すれば早く治る。

《お伺い》手の場合はあるが、足がなっているのは珍しいと言っていたそうで御座います。

《御垂示》何しろ大した事はないからね。

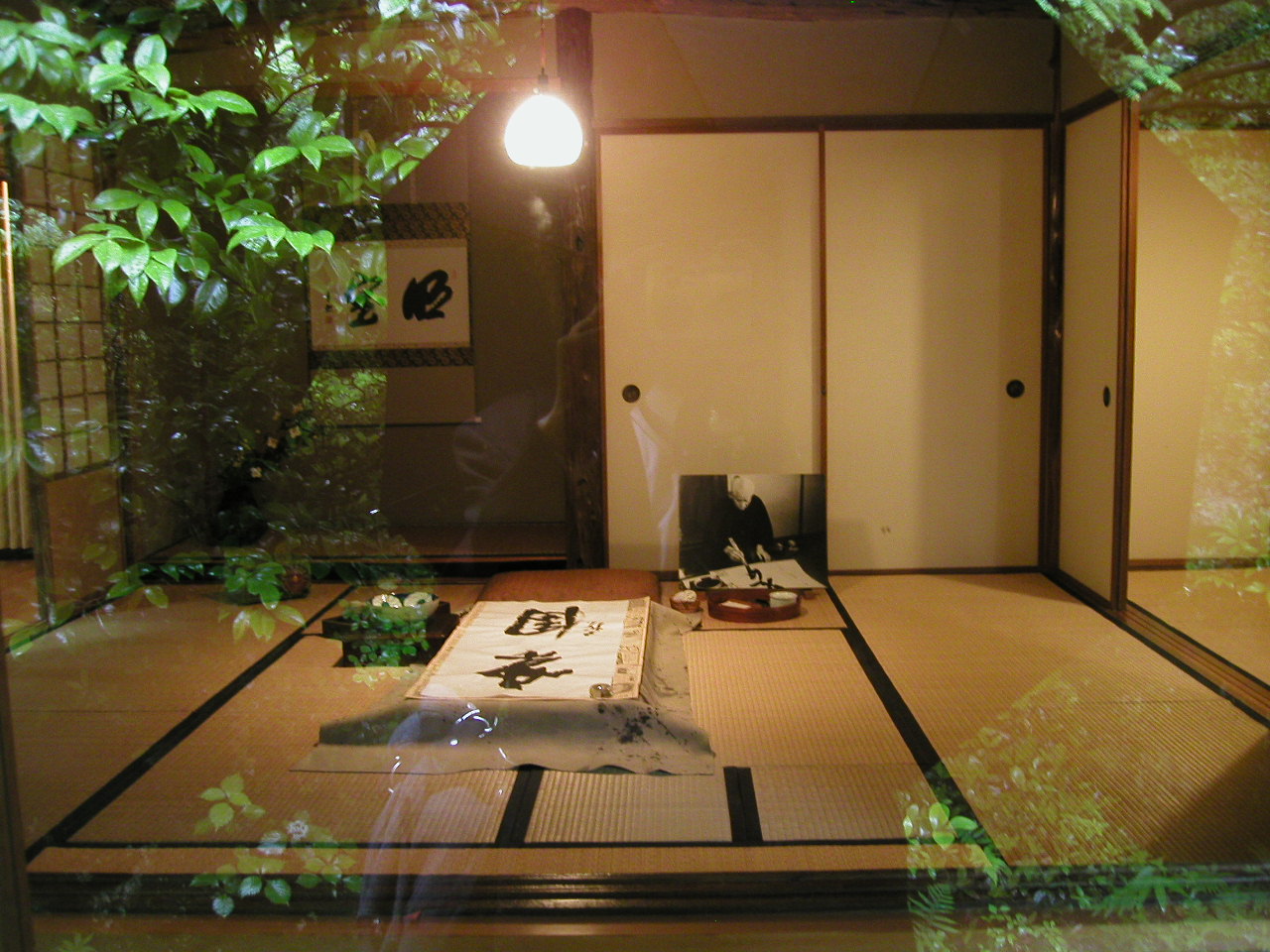

箱根美美術館...内装と苔

それから、美術館も考えてみると、未だ下のタイルが出来切らないから、未だ中に入っては工合が悪いね。外からのぞいて見る丈にして――。中のタイルが出来ればいいですがね。一部屋か二部屋昨日あたりくっつける準備をしていたから、今日は外からのぞく丈と、斯ういう風にして貰いたい。

それから青苔が随分要りそうですがね。広いからね。だから精々持って来て貰いたいですね。

私は去年京都に行った時――苔寺では三十幾つといって威張っていたから、何くそ、もっと。と思ってね。ですから、信者さんが持って来るのは随分種類が集りますからね。それはみんなという訳にいかないけれども、相当集るでしょうから、足りない分丈箱根で取っても結構ですよ。随分広いからね。まぁ苔じゃ日本一ですよ。

《お伺い》種類に依って違いますので。

《御垂示》違いますよ。

《お伺い》全国から集まりました苔というのは、他には。

《御垂示》ありませんよ。凡ゆる植物は違いますよ。竹ですね。箱根竹、小田原竹――みんな違いますよ。前に小石川の植物園で見ましたが、みんな違いますよ。土地や気候や条件に依って種類がみんな違っちゃうんです。

《お伺い》光苔という天然記念物になっておりますが。

《御垂示》所々にありますよ。目につきますがね。夜になると光るんですよ。此処なら極く適当ですよ。

《お伺い》阿蘇の苔をNさんが集めて参りますが、国立公園になっておりますので表向きは取れないそうで御座いますが、大学で苔を集めておりましたので。

《御垂示》それはいいでしょうね。噴火山のですね。あそこの苔ならいいでしょう。木はあんまり大きいのは無いでしょうね。

《お伺い》内輪山は草が多い様で御座いますが、外輪山には原始林みたいな所が御座います。

《御垂示》そうですか。

《お伺い》苔は増えますので。

《御垂示》苔に依ってはとても増えます。

《お伺い》一カ所に集めて増やしますと。

《御垂示》良い苔は増やします。

法隆寺の救世観音

《お伺い》法隆寺に参りましたが、中門から左が五重塔、右が金堂になっております。この様に一列の線に並ぶのは、外国にもなく、文献にも遺跡にも御座いません。五重塔は舎利塔で、金堂は本尊で、本尊は観音様で御座います。四天王寺式の方は、お釈迦さんが一番偉いとしてあり、法隆寺式では対等の位置に於て拝んだ。従って観音様が一番偉いという考え方から、そういう配置をしたと考えましたので御座いますが。

《御垂示》そうじやない。つまり法隆寺式は門から入って左が五重塔、右が金堂でしょう。処が観音さんを生んだのがお釈迦さんなんです。お釈迦さんが親なんだからね。それからもう一つは、親子という意味になるとお釈迦さんが上でいいんだ。処がこういう事なんです。本当から言うと五重塔の方が霊です。あれは火だからね。火というのは経に高く、横がないんです。金堂の方は低くて横がある。水になるんです。そこで門から入って右の方に塔を建て、左の方に金堂をやるのが本当なんです。処が仏教というのは逆なんです。体主霊従だからね。そこで夜の場合は反対にする。即ち、入って左に塔を建て、右に金堂を建てたんです。仏教の方は逆なんだからね。卐だって、仏教はこういう卍です。本当の卐はこういうナチス式の卐が本当です。それが根本なんです。それが本当なんだが、仏教の時代にはそれではいけないんです。本来観音様はお釈迦さんより位が上なんです。けれども仏の時代にはお釈迦さんが上になる。例えていえば、天皇陛下を生んだ人は天皇陛下より上になりそうなものだが、やっぱり天皇陛下の方が上です。

《お伺い》救世観音が御座いますが、沢山の観音様の御像は、背面側面に手を入れており、救世観音は正面丈で横、後に手を入れておりませんのは、他のは美術の対照でありますが、之は美術の対照ではなく拝む対照と考えましたが。

《御垂示》それはそういう訳ですね。それが本当です。