メシヤというのは人間の名前です。神様は、主の神――エホバです。

《お伺い》法隆寺には仏教の美術品が非常にございますが。

《御垂示》あそこが中心ですね。本元ですね。つまり聖徳太子が本元ですよ――日本仏教を植えつけたね。

《お伺い》夢殿というのは、あの時分に夢殿と言っていたのでございましょうか。霊感を得たというのではないかと思いますが。

《御垂示》自然にそういう名前がついたんでしょうね。

《お伺い》自問自答をしておられたそうでございますが。

《御垂示》そうそう神懸りになったんですね。私のは、神懸りよりもっと直接になっているんです。神懸りというのは、幾らか間接になっている。だから私は、神様に伺うとか、神様がお知らせになるとか、そういう手数や何やなく、直接神様の意向が、そのまま私の意向になるんです。神人合一ですね。

《お伺い》欧米の優秀な霊媒は、特殊な現象が起らずにフッと感ずるという。

《御垂示》そういう事もありますが、そういう事を感ずる人でも、今迄の人は小さいです。ですから力がないですね。

《お伺い》高級の神様ではないので。

《御垂示》そうですね。枝葉の神様ですね。

《お伺い》そう致しますと、明主様を中心とする信仰は、救世観音を中心として崇めるという事で解釈してよろしいので御座いましょうか。

《御垂示》いや、然し観音という名前だと、未だ化身だから本当の力は出ないんです。神様が経綸するんだからね。今度の救世観音というのは、聖徳太子が救世観音になっているんです。今度はいよいよ時期が来て活動を始める。活動を始めるには、やはり自分が仏を作られたので、今度は仏を元の神様にしたり、こちらの――メシヤ教の為に働かせたり、そういう事をやります。メシヤというのは人間の名前です。神様は、主の神――エホバですね。

御神体の違い

《お伺い》深町の御神体を見ますと、明主様の御神体程強くはございませんが、光が出ております。

《御垂示》いや、邪神でも中々光が出ますよ。

《お伺い》外させました方が。

《御垂示》そんなのは無論駄目ですよ。災いが起りますよ。やはり、悪にも力があるんですからね。しかし、一時的で継続しないです。それからもう一つは、悪の光で、本当の光ではないです。

《お伺い》明主様のは太陽の様でございますが、深町のは月か星にもいかない位でございます。

《御垂示》そうでしょう。それは早く処分しなければならない。外して、少しの間しまって置いて――。そうですね、一年位経ったら焼いてしまえば良い。

《お伺い》御守りも深町のに取り替えておりましたが、結核末期が御浄霊一週間で良くなりました。

《御垂示》つまり、こっちはダイヤモンドなら、先はガラス玉です。イミテーションのあるものです。一寸見るとダイヤの光に似てますよ。イミテーションはね。だから、イミテーションは、何しろ水銀を加工してある鏡だからね。それでやっぱり光だからね。そういった違いさです。

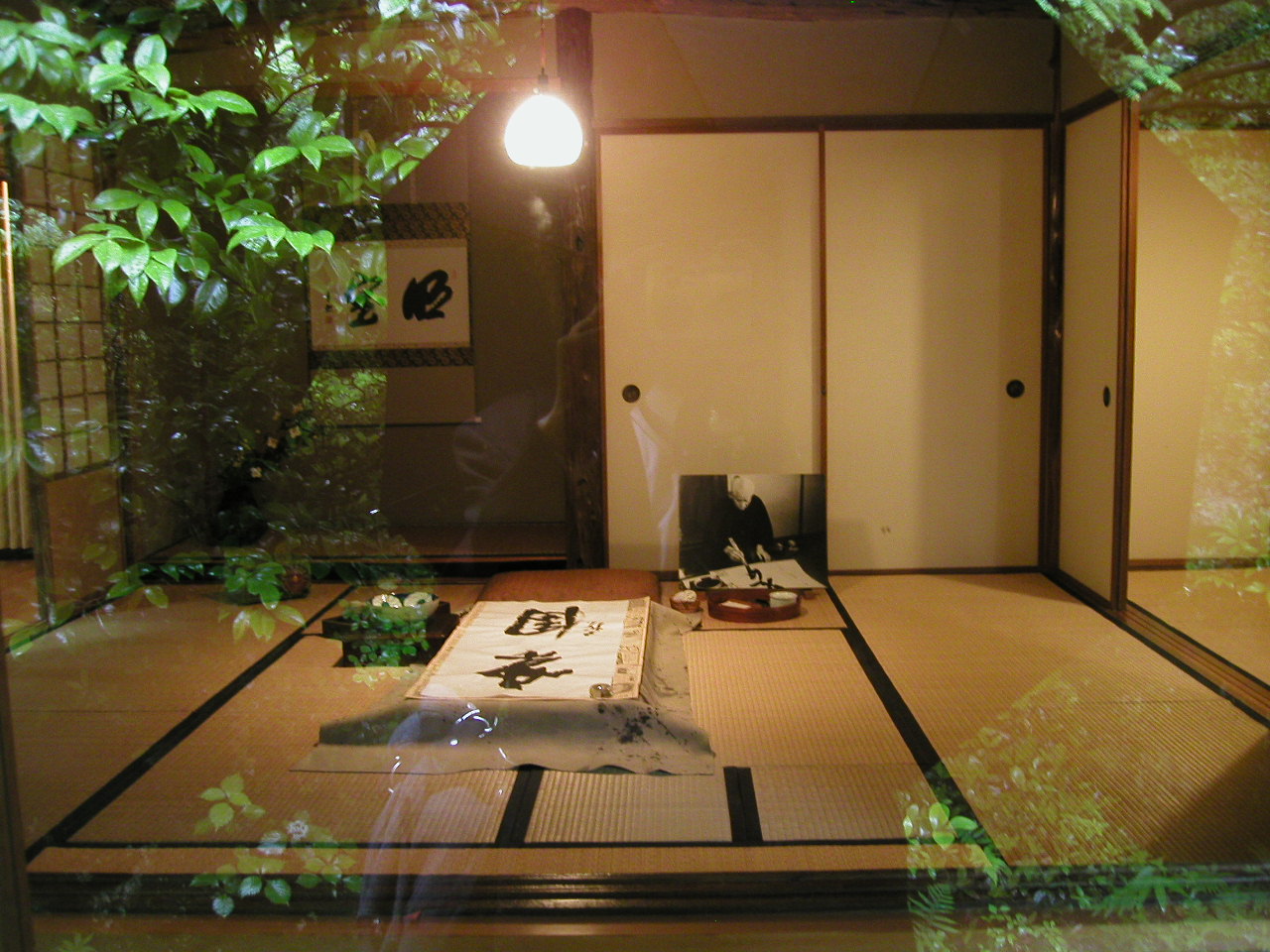

聖徳太子の童子像

《お伺い》聖徳太子の肖像は、中心のは大きく、二つの小さいのは童子というので――或いは何かの約束で。

《御垂示》子供でしょう。童子ですよ。

《お伺い》国宝かと思っておりましたが、国宝になっておりませんが、やはり古い相当の傑作でございましょうか。

《御垂示》やっぱり良く出来てますね。

《お伺い》掛物で同じものがありました。

《御垂示》あれはいくつもあるもので、いくつも見ます。しかし、法隆寺のが本元ですよ。良い絵になると、随分贋を使ってあるからね。悪意じゃないが、それを写して、拝みたいので――そういう意味なんです。

仏像に霊は入っているか?

《お伺い》博物館に陳列してあります仏像は、霊は抜けますのでございましょうか。

《御垂示》普通は抜けているんですがね。抜けるけれども、霊によって憑いているのもあります。

《お伺い》信者の一人で、一体だけその前に行きますとゲップが出、他の前では出ません。

《御垂示》やっぱり霊があるんです。他のは霊が抜けているんです。多く、仏像の作の良いものには霊が入りますね。作の悪いのはやはり霊が入らないですね。入っても抜けちゃうですね。だから大黒様でも、作の良い大黒様は、それだけ御利益が強いですよ。だから、左甚五郎なんかが彫ったのは、色々不思議をするというのは、そういう訳です。

奈良の博物館に、私の所の美術館のものはそう負けないですよ、ただ、大きい三体の仏像ですね。あれは負けますね。それと、お釈迦さんの一つお碗みたいなのがありましたが、あれは敵わないですね。あれは大したものですね。それから小さい金屏風ですね。あれは、私の所に一つ位しかなかったです。あとはみんな負かします。あと、あれと同じのが三、四体ありますが、こっちは数が少ないです。お経は私のが上ですよ、お経は天平時代のものばかりですが、私のは色々にありますからね。光明皇后の画いたのもありますからね。

《お伺い》釈迦の一代経のものは。

《御垂示》因果経は天平時代の良いのがあります。あそこにありましたが、ずっと落ちるんです。あれなら私なんか買わないですね。天平の因果経は素晴しいものです。最初は230行かあったんですが、みんな買い切れないからね。この春出たのを、今経師屋で繋げてますがね。そうすると80何行です。ですから日本では一番ですよ。久邇宮様の処に54行あるんです。それから、金光庸夫――先の大臣が50何行か持ってます。80何行というのは、先ず日本一ですから、皆驚いてます。今3行位のものでも大変な取り合いですからね。掛物にしてね。3行の掛物で、吉川英治が非常に欲しがっているので、吉川英治にやるつもりだったが、道具屋の佐々木が是非売れと言われて、22万円かで売っちゃったんです。それを吉川英治が知ったので、怒って道具屋が弱ってました。それで、何か他の良いものがあってやっとお詫びがかなったと言ってましたが、その絵が今珍重されているんです。アメリカには15行いっているんです。ところがアメリカでも非常に珍重して、それを日本に来て欲しがって大変です。これが一番高いです――値段としてはね。絵巻物というのはアメリカ人が馬鹿に好きなんですよ。あの中に『平治物語』というのがあるんですがね。巻物でね。之がボストンの博物館にある。それは非常に大事にして、日本人が行って――日本人に限らず、誰でも――見たいという時には、ふだんはガラスの上に布がかかっていて、見たいと申込むと、布を取って、見ちゃうと又布をかける。というのは、光線に当たると、幾らか色が褪めるという様な心配からやるんですが、それ程向うでは貴くしている。今高いですよ。絵巻物というのはね。

《お伺い》芸術大学にありましたのは、一寸落ち、他のは良い様に。

《御垂示》一つは鎌倉時代、もう一つはよく判らないんですが、藤原か足利の初期だろうと思いますが、それは又悪いです。この間博物館にありましたが、見られたものじゃない。天平のは丸っきり違いますからね。天平の方が色が良いんです。緑青なんか萌える様ですね。今画いた様ですね。かえってその後に画いたものが古い様に見えます。不思議ですね。今度美術館が出来れば並べますから、見れば判りますがね。

《お伺い》あの当時のは作者の名前が出ておりませんが。

《御垂示》巻物というのは作者の名前は出さないものです。大体仏に関したものは作者の名前は殆ど出さないものですよ。あの当時作者として出ているのは、巨勢金岡ですね。それから兆殿司ですね。去年京都に行った時にね。それから恵心僧都――そんなものですね。

《お伺い》宮中に色々な役目をもった係がありましたので、その関係で隠すのではないかと。

《御垂示》そうじゃないんです。書かない事になっているんですね。つまり、むしろ仏様を尊敬した意味じゃないかと思いますね。すべて、良いのが作者の名前がないですね。弘法大師の彫刻でも、弘法作なんて書いてないですからね。名前を書くのは、画家とか――そういった美術家とか、そういう意味になりますからね。今度行った時弘法大師の作がチョイチョイありましたね。

《お伺い》弘法大師と称するんじゃないですか。

《御垂示》判らないですね。怪しいですよ。少し上手過ぎたね――この間あったのはね。相当の彫刻師がやっている。行基菩薩も彫刻はやってますね。日光の子育観音なんて、行基菩薩です。しかし、支那の古い時代の画家というのは、ほとんど坊さんですよ。宋時代のね。この間の博物館のは――もっとも奈良の何処のお寺でも仏画はないんです。仏画は幾らもなかったでしょう。確か曼陀羅があったかな。曼陀羅は写真があったね。

《お伺い》海外に出てしまったのでございましょうか。

《御垂示》海外はあまりいかないですが、日本ですね。日本の道具屋ですね。それから、火事で焼けたりしたでしょう。道具屋は相当持ってますよ。私も先に買いましたがね。

《お伺い》仏画は高野山が多くございます。

《御垂示》高野山のものでも、私の所に二、三来てますがね。あそこは中々ありますよ。随分弘法大師のものを売りましたね。一ぺん売り立てがあったんです。図録にみんなありますがね。

《お伺い》相当のものがありますが、本当に見たいというのは。

《御垂示》あそこで有名なのは赤不動ですね。赤不動は天下に有名なものですね。他には。

《お伺い》あそこの美術館には出さずに、お寺に持っておりまして。

《御垂示》あそこは秘蔵ですよ。ああいう所には巨勢金岡の観音様がありますがね。恵心僧都の画いたのもありますね。仏画というものは安いものなんですよ。びっくりする程安い。曼陀羅ですね。随分細かに仏様が画いてありますが、こんな大きいのが、前に五、六万位だったんです。今はずっと高くなったですがね。私はその時分にチョイチョイ買いましたがね。何故かというと、あんまり安いから買った。勿体ない様でね。手間が勿体ないからね。

《お伺い》金剛界と胎蔵界の。

《御垂示》曼陀羅というのは二つのものです。曼陀羅でも、一番良いのは藤原時代のものですが、これは無いんです。大抵鎌倉時代のものですね。