昭和二十七年五月 御垂示 五月一日

聖徳太子は観音様

《お伺い》今日は平河町にお出ましになられました五月一日より、丸十八年と思いますが。

《御垂示》九年だからね。そうなりますかね。十八年にね。いよいよ敵をとる事になる。

今度奈良に行って分かったけれども、聖徳太子は観音様ですね。太子はやっぱり私だったんだね。分かったんです。夢殿の扉が丁度開いて――あれは一年に一遍という事に、確かなっているそうですが、あの時に観音様の霊が私に――まあ、入って来たんですね。それで分かったった事は、つまり今迄時を待って居たんですね。というのは、奈良という土地は仏教の発祥地であるし、大体あそこから仏教というものが始まったんです。だから奈良のお寺の事を色々聞いて見ると、つまり何宗とかいうのは未だ出来ていなかったですね。あの事を、仏教哲学では原始宗教というんですね。それから、原始仏教の次に出来たのが山岳仏教ですね。之は弘法大師が高野山に行ったり、伝教大師が比叡山に行ったり、山岳仏教ですね。それから宗派仏教になって来たですね。だから奈良時代の宗教は、大抵観音様が中心ですね。阿彌陀、釈迦――色々あります。薬師如来はやっぱり観音様ですからね。ほとんど観音様中心だったですね。つまり聖徳太子は千手観音の小さい型なんだからね。で、私が今やっているのは、千手観音の働きなんだからね。だから、何んでも無限に色々な事をやっているね。そうして、今迄救世観音が夢殿に居られ、しかも段々聞いてみると、夢殿というのは聖徳太子が始終あそこで書き物したり、生活をして、あそこが住居みたいになっている。それが夢殿と言って――夢というのが面白いと思うんです。つまり、その時の聖徳太子の夢が愈々実現する事になったんだろうね。普通、一寸夢なんて名前をつけるものではないですがね。何とか意味のありそうな正面な名前をつけるものですがね。それから救世観音と書いてあるんですね。救世観音というのは救世観音と言って、これは文献にあるんだがね。それを「メシヤ」と読んだのは私なんだから、今度行ったのは非常に面白いですね。意味がある。丁度扉を開ける日にぶつかったという事は、もうちゃんと、神様の方では決っている。予定は明くる日だったんですが、早く済んだので、何んでもかんでも法隆寺を見ようという事になった。法隆寺を出来る丈やって、あとは明日にしましょうと言うが、しかしもし明日になっていれば、救世観音は見れなかった。やっぱりそういう事になっている。奈良というのは、言霊から言っても、「ナ」というのは地になるんです。「ラ」というのは拡がるという事ですからね。やっぱり「ゴーラ」と同じですね。「ナラ」というのは、地が拡がるという事です。お釈迦さんは土のミロクだからね。地は七だからね。七のミロクになる。だから、今度京都に地上天国を造るというのは、箱根が五で、熱海が六で、京都が七だと、そういったミロクの意味になるんです。

《お伺い》このたびお出ましになられまして、七がつきもので、お召列車も番号を合わせて見ますと、七でございました。

《御垂示》ああそうですか。七で完成するんだから、大体ミロクの小さな経綸は、あそこが出来れば出来る訳ですね。

《お伺い》七は完成の意味でございますか。

《御垂示》完成の意味です。

《お伺い》『聖書』でもエジプトのでも、七が基本になっております。

《御垂示》『聖書』も、七が基本になってますね。それで七日で日曜になって、休めという事になっている。つまり成るという事ですね。「ナ」という言霊は地という事ですね。だから、天地創造の際も、日月が先でそれから地がなったんだからね。

これはやっぱり一つの型なんです

まあ――講和の話は、この間、京都でも名古屋でも話したけれども、講和は経緯結ぶという日になるので、米国と日本は、米国は緯で日本は経だから、これを結んだ非常にめでたい日なんで、これから世界的伊都能売の働きになって来るんだね。バッジの真ん中の赤は日本という事になって、まわりの黄色はアメリカですね。アメリカは弗の国だから、黄金の色を出した訳です。黄金は世界の四分の三はアメリカが持っているんです。この頃そういう世論が世界中に出て来ましたね。アメリカ人の識者なんかが言ってますね。世界は、アメリカと日本が提携するのが基本になるという様な事を言ってますね。段々、それが分かって来つつあるんですね。で、その結びのその仕事の中心がメシヤ教なんだから、時期によって、段々そういう様になって行く。これから本当に面白くなって来るですね。今年の六月十五日過ぎると、ずっと変わって来ます。これは、別に考える迄もない。美術館は六月十五日に開館式をあげるし、それから鉱山も丁度その頃、いよいよ物になって来るという事になるですね。六月十五日に信者だけの開館式をやるんですね。神仙郷の落成式と美術館の開館式を三日間位になるだろうが、三日に分けてね。今度は多勢入るから――二、三千くらい入るから、大抵三日で済むだろうと思う。それから、一般は七月になるだろうと思っている。一般は七月になってそれから段々外国に判る様になって来る。これはやっぱり一つの型なんですよ。

旭ダイヤ

私は昔小間物屋をやっている時分に――これは私の本に書いてあるけれども、先に、装飾物――婦人の装飾に使うものだが「旭ダイヤ」というのを発明した。ダイヤみたいにピカピカ光るんです。今でも物によると出来てます。それで世界中の――十カ国の専売特許をとったんです。私はその頃発明が好きで、色々特許をとりました。マークは、月になっていて、半分星が出て、後光が射している。そういうマークでした。私はその時に、一寸大きな馬鹿々々しい意匠なんで、何か――自分は世界的の事をするとか、世界に名前が知れるとか、何かそういう様な気持ちがしたものですね。十ヵ国の専売特許――十は矢張り結びだからね。あれが矢張り仕事の、一つの最初の何になっている。

《お伺い》旭ダイヤで十カ国ですから。

《御垂示》そうです。

《お伺い》原料は何でございましょうか。

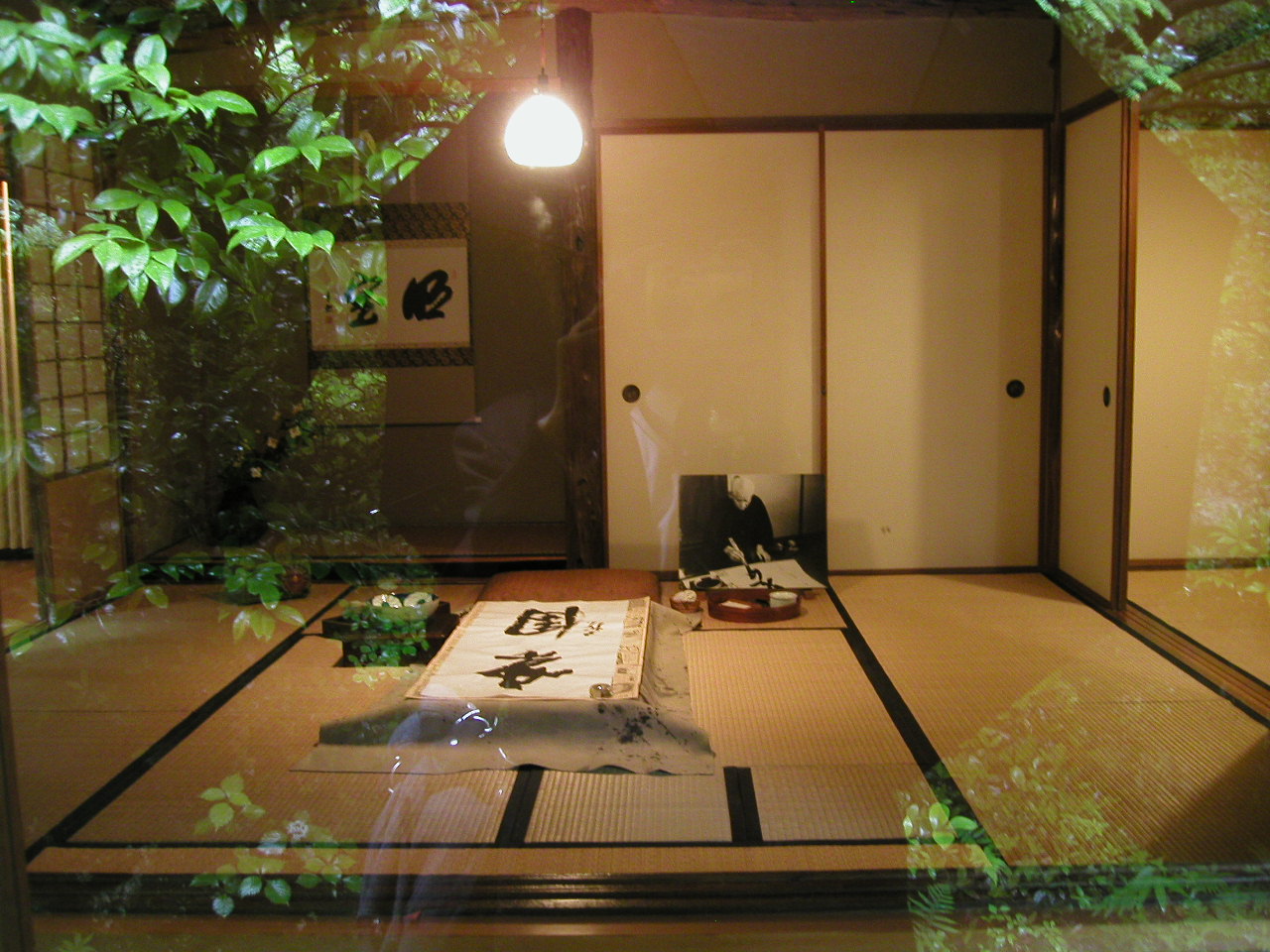

《御垂示》鏡です。鏡を薄くして割るんです。割って、幾らかふくれる様にすると、ピカピカ光る様になるんです。昔――鎌倉時代にも貝を割ったのがあります。色々ありますね。それを、貝でなく鏡にしたら余計光るだろうとやって見たら良いんです。それで儲けましたよ。その当時でも十万円位儲かったでしょうね。私が三十幾つの時だから、三、四十年前ですね。ですから小間物屋でも何んでも、やっぱり私の所が成功者として一番になっていたです。だから岡田式、岡田式と、その時分にね。その頃にも色々ありましたがね。私は何をやっても、全然――他を追い抜いちゃうんですね。大本教に入った時分にも色んな事が、どんどん私が一番になっちゃってね。だから大本の方で脅威を感じて来たんですね。それで、非常に私を圧迫して来た。美術品の色んなものも、大抵の事は商売人より分かったが、仏教だけに関するものが、未だすっかり分からなかった。今度奈良に行って、今度すっかり分かりましたからね。